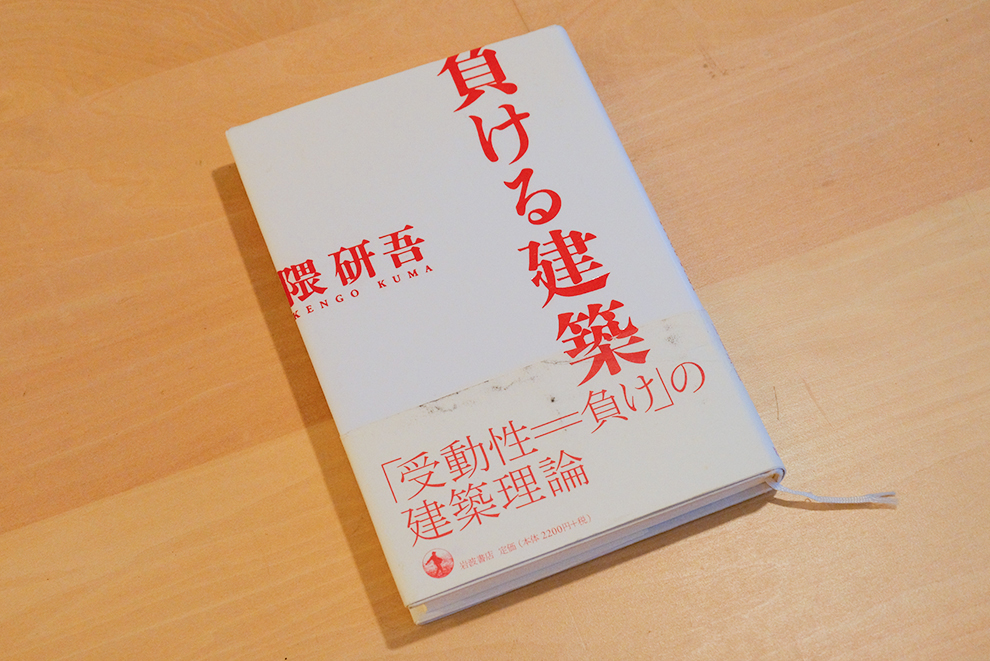

隈研吾の「負ける建築」

名著です。

数年ごとに読み返していますが、その度に新しい発見があります。

先日、東京ステーションギャラリーで開催されている「くまのもの展」を訪れたことをきっかけに、改めて隈研吾という人について考えています。

隈さんはどこか不思議な建築家です。

とにかく世の中にたくさんの隈研吾像があるのです。建築家 隈研吾、執筆家 隈研吾、そしてメディアで取り上げられる隈研吾。もちろん東大教授という教育者としての顔も持っています。ただ、そのどれもが断片的で全貌がよく見えません。

例えば、建築設計側から見た隈さんとは、あらゆる分野に造詣が深く、抜群に思考が切れ、いつも落ち着いていて、どこか斜め上から世の中を俯瞰し、たくさんの本を書き、どことなくニヒルな印象があり、技巧的で複雑な独自の建築を作り続け、世界で最も活躍している建築家のひとりです。

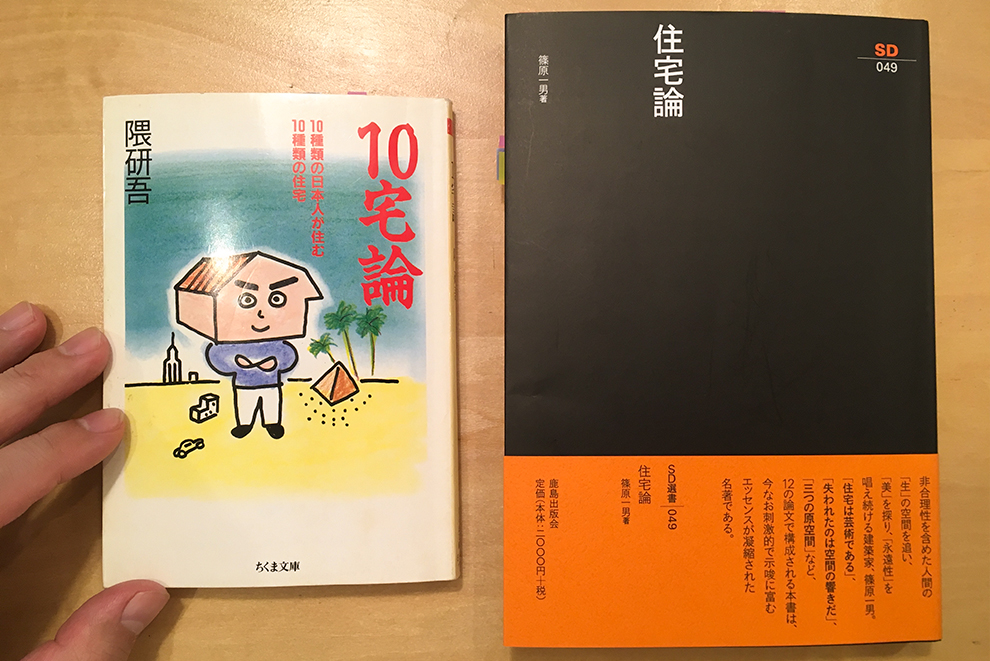

隈さんはバブルの頃に「10宅論」という皮肉たっぷりの本を書きました。これは日本人を10の社会的階級に分け、その人たちが住む家について空想したものでした。建築キャリアのスタートも、ポストモダン思想の薄っぺらさを逆に極限のポストモダン建築を作ることによって痛烈に批判したM2という建物でした。そして近年の建築作品を見ても攻めの姿勢を決して忘れません。

一方で、一般メディアで取り上げられる建築家 隈研吾像は、「木・和・サスティナブル」などの、とても日本的で柔らかい繊細さと切り離すことができません。「和の大家」などと呼ばれたりもします。

誤解を恐れずに言い切ると、隈さんは「素材はたくさんあるけれど素材感がない」という独特の空気感を持った建築を設計します。もちろん悪い意味ではありません。例えば根津美術館について「パラパラとした建築を作りたかった。」と話されていましたが、実際に根津美術館は狙い通りの非常にパラパラとした建築になったと思います。ただそれは「和の大家」と呼ばれる建築家が作る建築のイメージとはずいぶんと違うようにも感じるのです。

この捉えどころの無いギャップを含め、隈さんの建築や文章をどう受け止めていいのか長い期間に渡って戸惑いを感じていましたが、最近少しずつ隈建築の背景が理解できるようになってきました。

写真は順に、10宅論(1990年。これは篠原一男の「住宅論」をもじったものです。)、M2(1991年)、根津美術館(2009年)、アオーレ長岡(2012年)、ダイワユビキタス学術研究館(2014年)です。

今日は「負ける建築」について書きます。

「負ける建築」は2004年に出版されました。初版が2004年3月25日発行、僕が持っている第4版は同じ年の6月25日発行となっているので、おそらく建築の本としては異例のスピードで増版されたのだと思います。我が家でも僕が買った1冊と、建築のフィールドとは全く関係のない弟がたまたま買ったもう1冊の合計2冊の「負ける建築」が本棚にありました。

20世紀の日本の建築に影響を与えてきたものや出来事には、例えば、政治、経済、バブル、メディア、流行、ブランド、消費、歴史、戦争、アメリカ、戦後思想、形式、慣習、テクノロジー、美術、アカデミズム、現象学、民主主義、資本主義、共産主義、インターナショナルスタイル、地域主義、モダニズム思想、ポストモダニズム思想など、様々なものがありました。

これらについて、建築家として建築を作る側の視点を保ったまま、一般社会という建築の受け取り手側の立ち位置に立った時に、建設行為や建築デザインについて浮き上がってくる様相や問題点を考察するところからこの本は始まります。

そして、

「建築自体はどうしようもなく強く、勝つ宿命から逃れられないのである。」

とした上で、「負ける」をひとつのキーワードに、20世紀型とは異なったアプローチで、建築や建築家は社会との接点を築くことはできないのかと模索したのがこの本です。つまりタイトルの「負ける」は単純に勝ち負けのことでもなければ、「負けるが勝ち」のような安易な話でもなく、新しい建築の可能性を見出すためのきっかけのひと言です。

まず何よりも、一度聞いたら忘れられないキャッチーなタイトルが強烈です。そして全17のエッセイは全て断定的な文体によって構成されています。それだけに読み手の耐力も求められる一冊です。各エッセイで、隈さんはテーマの一般化、抽象化、具体化を行ったり来たりしながら内容を組み立てていますが、この本を読む際は、このニュアンスを捉えることがとても大切だと思います。さもなくば強い論調にいつの間にか飲み込まれてしまうか、または反対に感情的な拒絶反応を起こすかのどちらかです。あえて吹っかけるような文章も確かにあります。

例えば一冊を通して、建築家 隈研吾との思考の駆け引きを楽しむような読み方が、この本に対しては一番ふさわしいのではないでしょうか。「なるほど。」「そうなのか?」「それは言いすぎでしょ。」など、独り言を言いながら読んでもよいと思います。結局は、その中から自分自身の考えを紡ぎ出すことが主の目的です。

出版以前に様々な媒体に寄稿した文章も多いので、エッセイの半数程度が20年程前のものになります。それでもバブル以降の建築業界の固着と停滞を考えれば、今だに説得力を持って響く内容が多くあります。インターネットを介して世界中に一瞬で情報が広がってしまう時代だからこそ、より核心を突いているように思える文章もあります。

僕自身は今回の再読を通して、ものづくりに対する倫理観やモラルについての問題提起に、改めて考えさせられることが多くありました。下は阪神・淡路大震災をうけての言葉です。(PCはポリティカル・コレクトネスのことです。)

「暖かく快適な部屋が失われたとき、PCアートを壁にかけたいと願う人間などどこにもいないのである。」

もちろんこれはアートはいらないという話ではありません。むしろ真逆です。アートは人間にとって絶対的に必要なものです。それならば「極限の状態においてアートはどこに存在意義を見出すのか」という問いかけだと僕は解釈します。建築デザインも全く同じ問いを抱えています。僕も2012年の頭に東日本大震災で津波に襲われた南三陸町を訪れましたが、この問いは簡単に答えの出るようなものではないと痛感しました。

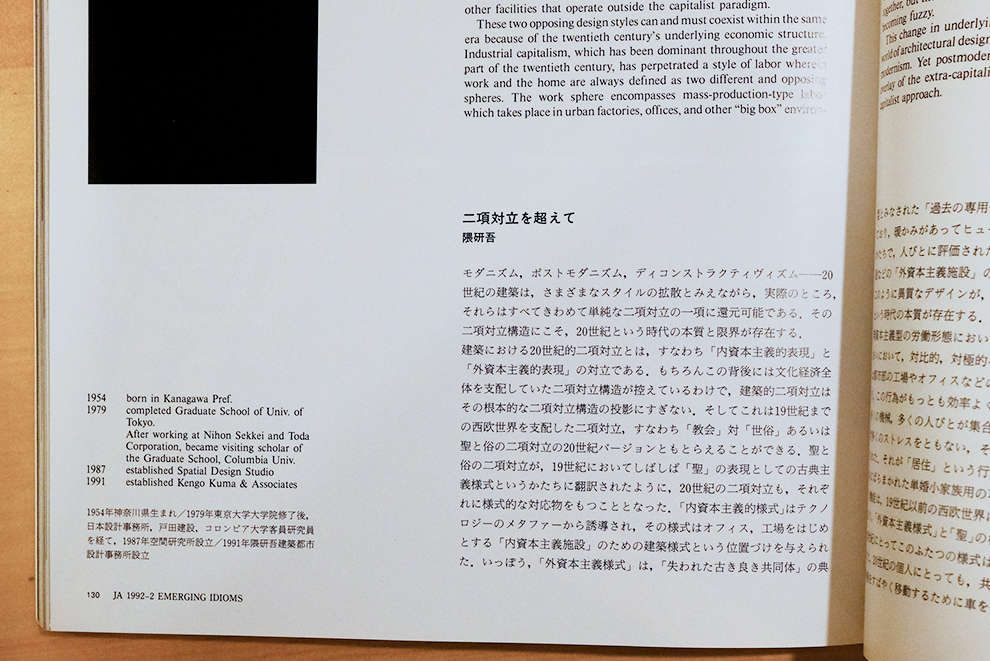

先日、表参道にあるサニーヒルズを訪れました。台湾パイナップルケーキ屋さんです。この建築も隈さんの設計で、地獄組という複雑な木組みをつかったファサードが特徴です。中に入るとパイナップルケーキの試食ができますが、そこには隈さん自身が描いたいくつかの水彩画と合わせて下の「洞窟と塔」と題したパネルが飾ってありました。短い文章なので是非読んでみてください。そして、その下の写真は隈さんがM2を発表するにあたり1992年に書いた文章の出だし部分です。このギャップが隈さんなのです。

僕らに馴染みのある隈研吾はやはり後者です。それだけに「洞窟と塔」を読みながら「おいおいおい…」と思ってしまいましたが、一歩引いてみれば、これも隈さんなりの社会との接点の持ち方なのだと思います。上のふたつでは、どう考えても前者の方が世の中に響きやすい文章です。隈さんは技術的な視点からも、思想的な観点からも、十分に自身の建築の説明をすることができたと思います。それでもこのお菓子屋さんではポエムな表現を選んだのです。最初はこれがどこかあざとくて嫌だなと思ったのですが、僕もしばらくしてその意図を理解することができました。

子どもたちが建築の世界に飛び込んでくれたら、これほど嬉しいこともないのです。

建築という非常に具体的でインパクトのあるものを通し、いかにして社会と対話し責任を取るのか。そしてこれからどうやって新しい建築を作り続けていくのか。それぞれが真剣に考え行動していかなければならないと「負ける建築」は伝えてくれます。

安藤忠雄の本に「建築に夢をみた」というど真ん中のタイトルの一冊がありますが、隈研吾は「負ける建築」に建築への夢を綴ったのだと僕は思います。

最後に、あとがきからの抜粋です。

「物質を馬鹿にしてはいけない。……そんな出来事(アメリカ同時多発テロ)の後でも、まだ物質になにかを託そうという気持ちが、この本をまとめる動機となった。……なにかを託される物質が建築とよばれるか塀と呼ばれるか、あるいは庭と呼ばれるかは大きな問題ではない。名前は問題ではない。必要なのは物質に対する愛情の持続である。」

隈さんの具体的な建築や設計手法についての考察は改めて書きますね。

ちなみに「つなぐ建築」という震災直後に出版された隈さんと様々な方々の対談集があるのですが、こちらはとても素直な言葉で語られていて読みやすく、隈さんの考えていることもストレートに伝わってくるのでおすすめです。

———————————-

環八通り沿いにあるM2はもともとマツダのショールームでしたが現在は斎場として利用されています。ものすごいことですが…

「住宅論」については昨年短い文章を書きました。「10宅論」も痛快な一冊です。