太田博太郎の「床の間」

太田博太郎著の「床の間 -日本住宅の象徴-」(1978年 岩波新書)

ちょうど40年前、僕が生まれた年の一冊です。床の間の話だけでなく、日本住宅の間取りが、寝殿造から書院造となり、それが同時代的に発展した茶室建築と混ざり合い、やがて数寄屋造が生まれたその過程を、非常にわかりやすくまとめてあります。これまでも多くの日本建築の本を読んできたので、ある程度の知識は既に持っていましたが、この本は文章がとても簡潔で読みやすいため、書かれている内容が素直に届いてくる印象を受けました。

簡単に述べると、書院造とは現代においても一番格が高いとされている日本建築の様式です。平安時代の寝殿造に続く形で室町時代後期に確立され、江戸時代まで発展を続けました。書院造は主に武家の住宅に用いられ、豪華絢爛な意匠を纏ったものも多くありました。例えば二条城二の丸御殿は書院造を代表する建築です。

二条城二の丸御殿 外観と黒書院(写真は共にWikipediaから)

一方で、安土桃山時代には”わび”を重んじた茶の湯の文化が最盛期を迎えました。その世界観を完成させたのが千利休です。茶の湯のための建築は草庵茶室に代表され、質素であることの中に洗練された美を求めました。そのため、そのわびた表現とは裏腹に、茶の湯の精神は非常に都会的であり、貴族的で贅沢なものでした。茶の湯は中国から伝わった禅の影響を強く受けながら、はじめは堺の町衆を中心に発展しましたが、それが次第に武士たちの世界へと浸透していきます。これは茶の湯の持つ精神世界が、常に死と隣り合わせの武士たちの心と強く共鳴したからです。(その状況を見事に国の統治に利用したのが織田信長であったことは有名ですね。)

そして、数寄屋(スキヤ)とは、もともと、この茶室建築や茶座敷を指す言葉でした。

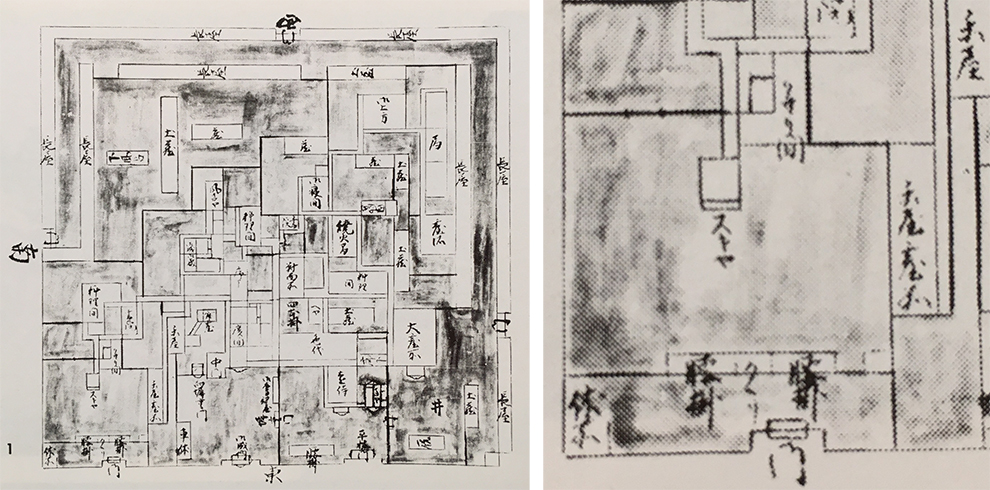

「匠明」より屋敷図、1608年。スキヤの上が鎖の間

森美術館「建築の日本展」に展示されている妙喜庵待庵の写しのディテール

茶の湯が武士の世界に取り込まれたことをきっかけに、江戸時代に入ると、書院造と茶室建築(数寄屋)が混ざり合うようになります。これが数寄屋造です。数寄屋造は、戦乱の世が終わり、もてなしや娯楽を中心とした新しい建築用途が広がりを見せる中、自由で格式に縛られないデザインスタイルを発展させました。格調高い書院造をルネサンスに例えるのならば、数寄屋は多焦点を持ったバロックとも言えるように思います。今でも正式な接待は書院造で、少しくだけたおもてなしは数寄屋造で、と考える方もいらっしゃいます。

このように建築様式が変化していく中で、床の間は日本建築の最も大切な要素として、その存在意義を確立していきました。

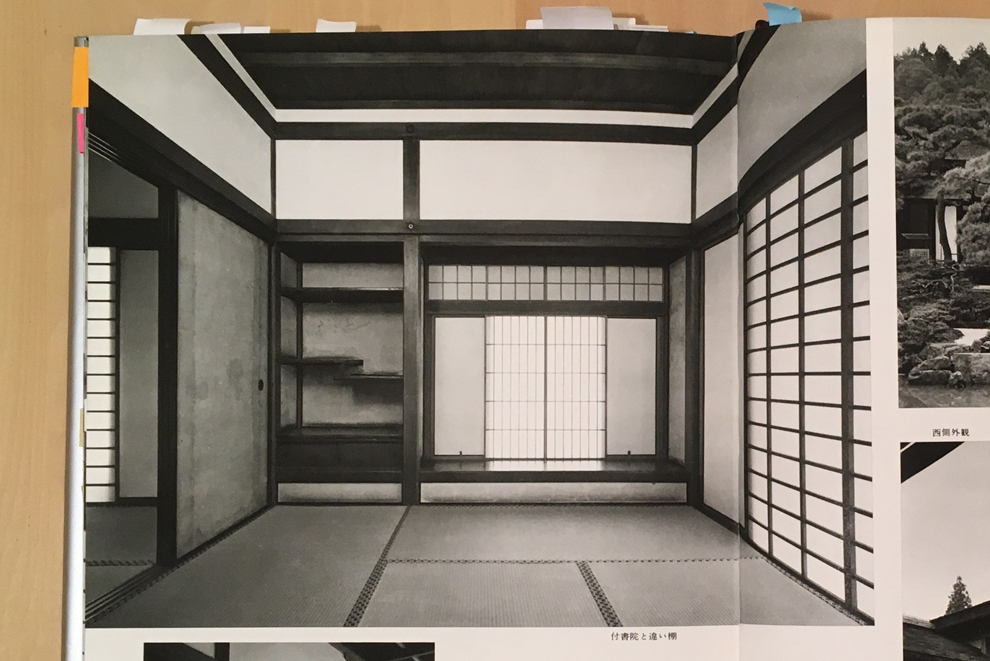

慈照寺 東求堂 同仁斎、床の間の原型がここに見えます(1486年、創元社 「書院Ⅰ」より)

光浄院客殿(1601年、講談社「桂離宮」より)

桂離宮 古書院 一の間 床(江戸時代前半、毎日グラフ別冊「桂離宮」より)

金沢ひがし茶屋街 懐華樓(江戸時代後期)

新潟市 旧齋藤家別邸 (大正時代)

そしてこちらが昨年竣工したTO邸の床の間になります。和室自体がどんどんと無くなっていく中、明確な歴史の系譜の中でデザインするというのは、非常に貴重な経験となりました。ここでは奥行き45cmの中にどう現代を表現するかを考えました。床の間の意匠に求められるものは、直接的なデザイン理念の表現ではなく、その空間にある種の抽象的な世界観を作り上げることだと思います。

TO邸 2017年

ここで少し紛らわしい用語の説明ですが、書院と書院造は別のものを意味します。書院は書斎を意味し、書院造はひとつの建築様式です。同じように、明治の頃まで数寄屋は茶室を、数寄屋造は建築様式を意味していましたが、現代では数寄屋と言うと数寄屋造を指し、茶室はそのまま茶室と呼ばれるようになりました。

建築様式が変化した詳細については、読む本ごとに少しずつ内容が異なり、歴史家によって見方が分かれるところなのですが、大きな流れは皆一致しているように思います。しかしながら今回の本は、床の間を中心として書かれているため、他の本では出会ったことのない見解や、新しい発見が多く述べられていてとても新鮮に感じました。

例えば、茶室の床(トコ)は上段が変化して生まれたもので、軸を掛け、花を飾るための場所ですが、昔は茶室内に客が多く部屋が狭い場合、位の高い者は床の上に座することが許されたそうです。実際に、九州箱崎陣所の茶室では、関白秀吉は床に錦の敷物を敷いて食事をし、茶は下におりて飲んだとの記録があるようです。

また、主室に上段・押板・違棚・付書院・帳台構を揃え、それらを座敷飾りのワンセットとし、その前に座る者の権威を高めるための道具へと変化させたのは、実は織田信長だったのではないかという大胆な見解も述べられています。いわゆる上座、下座というのはこの時代に生まれたものですが、例えば打ち合わせテーブルでの座る場所など、はっきりと現代に歴史が繋がっている部分でもあります。

そして、押板や違棚は寺の僧房が起源だとする見解が主流ですが、実際には「婆沙羅」と呼ばれた派手な茶会遊びでの、唐様の飾り付けが、そのまま建築への作り付けへと変化したのではないかということも書かれています。つまり仏教の影響が実は少なかったのではないかということです。

あとがきに、「この本は必ずしも学界の通説ではないし、あえて異論を唱えたものでもない。」としていますが、当然ながら、全ては時代背景と過去の文献の冷静な分析を進める中で生まれた太田氏の見解です。例えば、「なぜ”半間”という単位が生まれたのか。」などの、今まで曖昧に捉えたまま深く考えてこなかった疑問に対し、ようやく腑に落ちる答えをこの一冊からもらったような気がしました。

また、文献だけでは判断しきれない歴史の合間を、豊かな想像力で補完しながら物語を組み立てる考察手法は非常に勉強になりました。僕自身は歴史学者ではないので、少し乱暴な言い方ですが、詳細についてはどちらであってもかまわないと思う部分が多くあります。(伊東忠太の「どっちでもいい。」ではありませんが。)ただ、機能性から始まったしつらいが、ある種の定型へと変化し、それが絶対的な格式へと意味を転じ、最後には再び分解されていった、その歴史の経緯に強い興味があります。実はこれは床の間に限らず、一般的な生活慣習の中にも多く見られることのように思います。

格式とまではいきませんが、現代の「対面キッチン」などは、同じような存在意義の転化があったのではないでしょうか。

MI邸 2014年

余談ですが、慈照寺(銀閣寺)の国宝 東求堂は春と秋に特別拝観期間があります。日本建築のルーツを肌で感じることのできる本当に素晴らしい建物なので、機会があれば是非訪れてみてください。

慈照寺 東求堂