空間を捉える力

今回は間取りについて書きたいと思います。

人間はどうしてもその動きを重力に縛られているため、建築設計の一番の要はやはり間取りにあると思います。特に住宅においては、その重要性が顕著に現れます。

僕たち建築設計に携わる者は一般的に「間取り」と呼ばれているものを、背景の思考や技術的な情報なども含めたものとして「プラン」と呼びます。これは英語の「平面図」にあたる言葉ですが、「計画する」という意味の”Plan”と同じ単語です。「旅行プランを立てる」のプランです。ただ、この文章ではわかりやすく「間取り」という言葉を使うことにします。

プロの視点でみると、本当の意味で間取りを読むことができるようになるまでに、おおよそ3〜5年かかります。さらに間取りを中心として「空間を捉える」ことができるようになるには、もう少し長い時間が必要です。僕はほぼ一年中建築と向き合っていますが、「あ、わかってきた。」と思えるようになるまでに15年近くかかりました。それはつい最近のことです。そして、その感覚を実際の設計に落とし込むためには、一生勉強を続けなければなりません。

設計者によって考え方はそれぞれですが、僕自身は、建築を諸機能の集合体のみとして考えたり設計することはありません。なぜならば機能を合理的に組み合わせるだけでは、豊かな空間や表情を持った美しい建築になるとは限らないからです。

間取りは建築の内部空間の基盤を作ります。そして豊かな空間には有無を言わさぬ説得力があります。それは直接気持ちに響くものです。そのため僕は、まず空間のアイディアを膨らませ、その次に機能を考えるという設計の順序を必ず守るようにしています。もちろんこれは機能を軽視するということではありません。むしろ空間に機能を呼び込むようなイメージです。

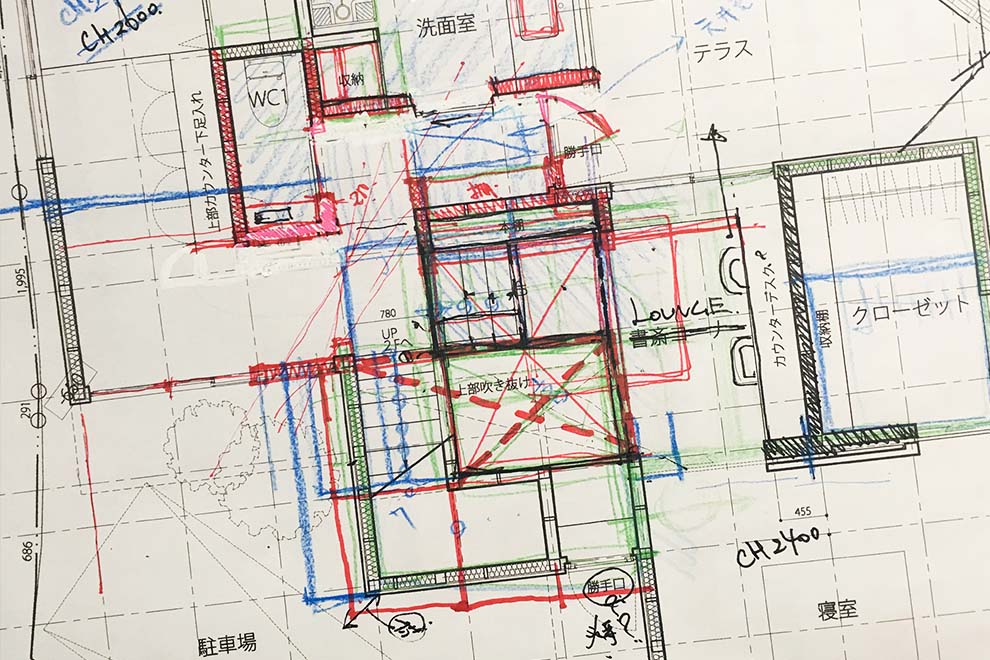

MS邸の空間イメージはこんな簡単な模型から始まりました。

少し乱暴な表現ですが、良し悪しを問わなければ、住宅規模の間取りであればプロでなくとも作ることができるはずです。

住宅においては、建築の「機能」が建主さんの「要望」と直接重なる場合がほとんどです。例えば、リビングを大きくとりたい、対面キッチンの脇にパントリーがほしい、洗面室から洗濯物を干すバルコニーへと直接出たい、床暖房を入れたい、小さくとも書斎がほしい、トイレの壁にモザイクタイルを貼りたい、などが挙げられると思います。

そこで、これらひとつひとつの機能・要望を、敷地や他の条件の中でパズルのように組み合わせていくと、時間はかかるかもしれませんが、いずれある種の最適解へと到達するでしょう。そして、ここに機能を全て満たした間取りが完成します。ただ、これで豊かな空間を持った建築が生まれたかと言うと、きっとまだ足りないはずです。

常に2歩、3歩先の想像力を持って設計をするのがプロの役割です。そのためには、先程述べた「空間を捉える力」が不可欠だと僕は考えています。この空間の中に10年、30年、50年と成熟を続ける建築を見据えます。誤解を恐れずに書きますが、その設計の判断には、技術解決や合理的思考だけでは到達できないもの、そして、必ずしも言葉では説明しきれない直感や美意識も含まれます。しかしながら、この過程を経ることで「間取り」が徐々に「プラン」へと変化していきます。

それでは、どのようにすれば「空間を捉える力」を養うことができるのでしょうか。

その鍵は何よりも「建築の歴史を学ぶこと」にあると僕は確信しています。これは原始の時代から現代に至るまでの、建築の生い立ちや成り立ちを、肌と頭の両方で理解するということです。

そのためには古代から現代、西欧から日本、そして世界中の建築に対して、できる限りフラットな感覚を持って向きあう必要があります。現代建築と1,000年前の建築とを並列して見るようなイメージです。また、建物を訪れるだけでなく、たくさんの建築書を読み、理論、理念、技術、時代や文化背景を知ることも同様に大切です。さらに他分野も含め、良質なものを多く体験するようにします。

この学びの過程で僕が目指しているのは、歴代の建築家を中心として、総体としての時代の意思が、長い時間をかけて育み蓄積してきた建築やものづくりにまつわる思考と哲学、そのアウトプットの表現方法を、自分のものとして追体験し吸収することです。そして、この追体験を踏み台とし、さらにその上に自分自身の建築との向き合い方を積み上げていくことです。言い換えると、過去の力を存分に借りながら、歴史の系譜の先端に位置する現代建築の未来について考える、ということです。

一方で、僕が考える学びと対極に位置するのが、インターネットの画像検索機能による情報収集です。事前にバイアスが掛かった偏った情報は、デザインの可能性と人間の想像力を極端に狭い範囲に収束させるものでしかないように感じます。このことについては、少し前に擬洋風建築を参照しながら「デザインの自動生成」と題した短い文章を書きました。

それでは住宅の階段について考えてみます。

階段はついつい悪者にされがちです。生活空間からほとんど切り離されたように、階段が家の片隅に押し込まれた間取りをよく見かけます。これでは上り下りを億劫に感じてしまうのも無理ありません。しかしながら、階段は住宅内で唯一縦方向に体と視線が移動する、本来とてもダイナミック空間です。むしろ日々の生活に小さな喜びをもたらす、前向きな空間とすることができるのではないでしょうか。

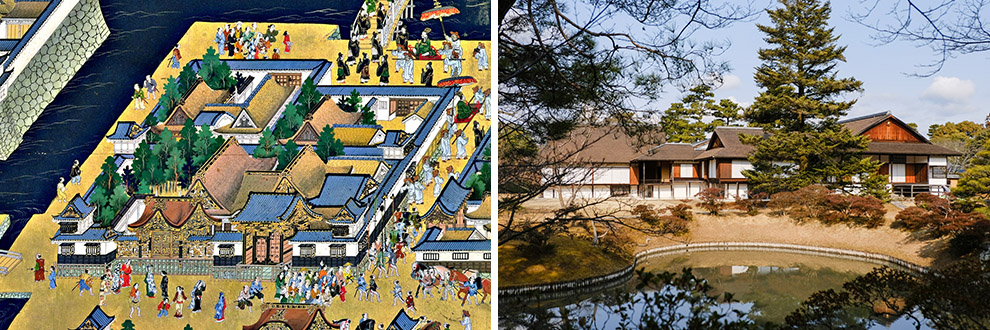

歴史的に見ると、日本の建築は平屋を中心として、間取りが平面的に広がりながら展開する建築形態を発展させてきました。今でこそ3階建ての住宅も珍しくありませんが、江戸の初期までは、ほとんどの多層建築は、富裕層の建築や寺院建築、または城郭などの特殊な用途の建築に限られていました。その中で、階段は基本的に上下階を移動するための手段にすぎず、主だって意識的にデザインされることはありませんでした。古い住宅やお城の階段を思い浮かべてみてください。その階段は急勾配で踏み段も高く、決して上り下りしやすいものではありませんでした。

鹿苑寺金閣は3階建て(1937, 1955再建)慈照寺銀閣は2階建て(1490)

松本城(1504)天守内の空間とその階段

左)松平伊予守忠昌邸(江戸前期、江戸図屏風・国立歴史民族博物館より)右)桂離宮(江戸前期)

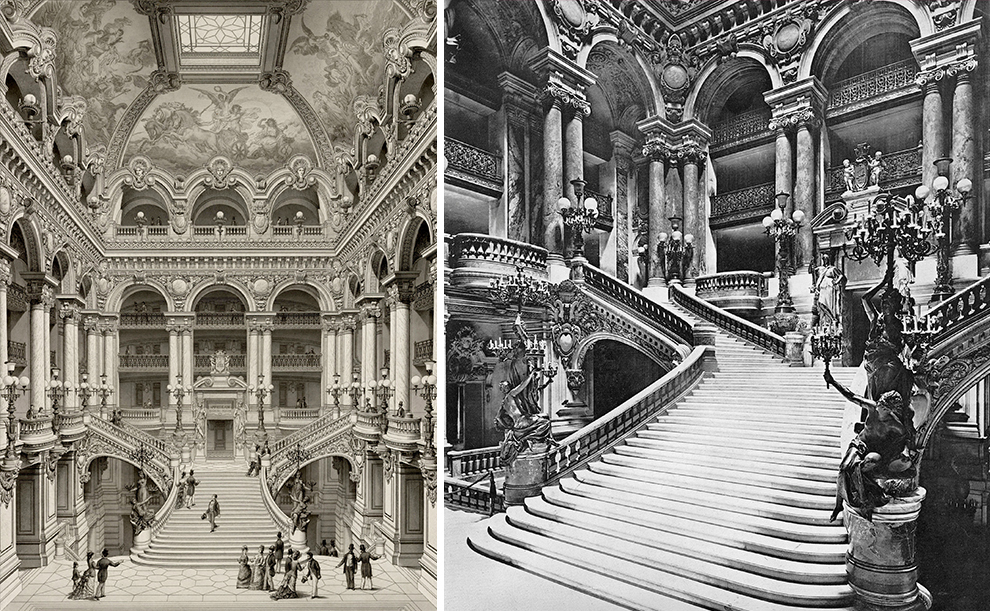

一方、西欧では2,000年前の古代ローマの時代から、5階建て、6階建ての建築が街中に存在し、当然のことながら、縦方向に空間を構成する文化が育まれてきました。そして、縦動線である階段周りの空間に焦点を当て建築を演出するとが、西欧建築のひとつの大きな特徴となります。ミケランジェロのメディチ家図書館の階段室や、シャルル・ガルニエのパリのオペラ座の大階段などがとても有名です。

メディチ家図書館 ミケランジェロ(1559年, History of World Architectureより)

パリ・オペラ座の大階段 シャルル・ガルニエ(1862-75年, History of World Architectureより)

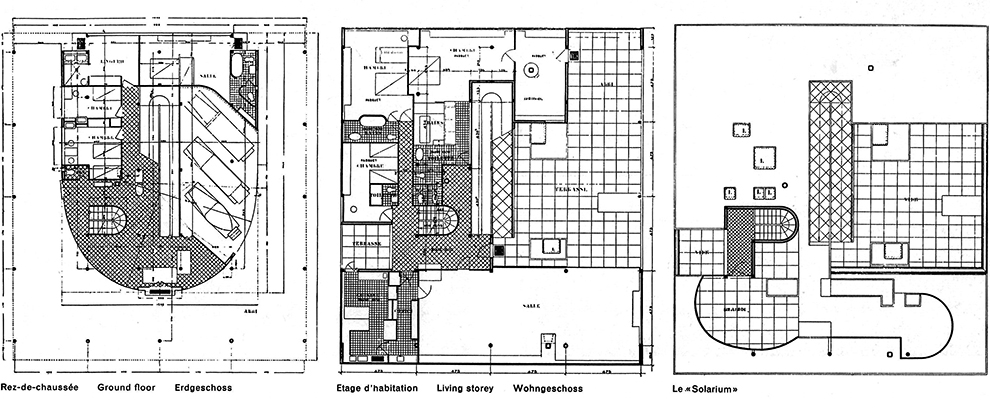

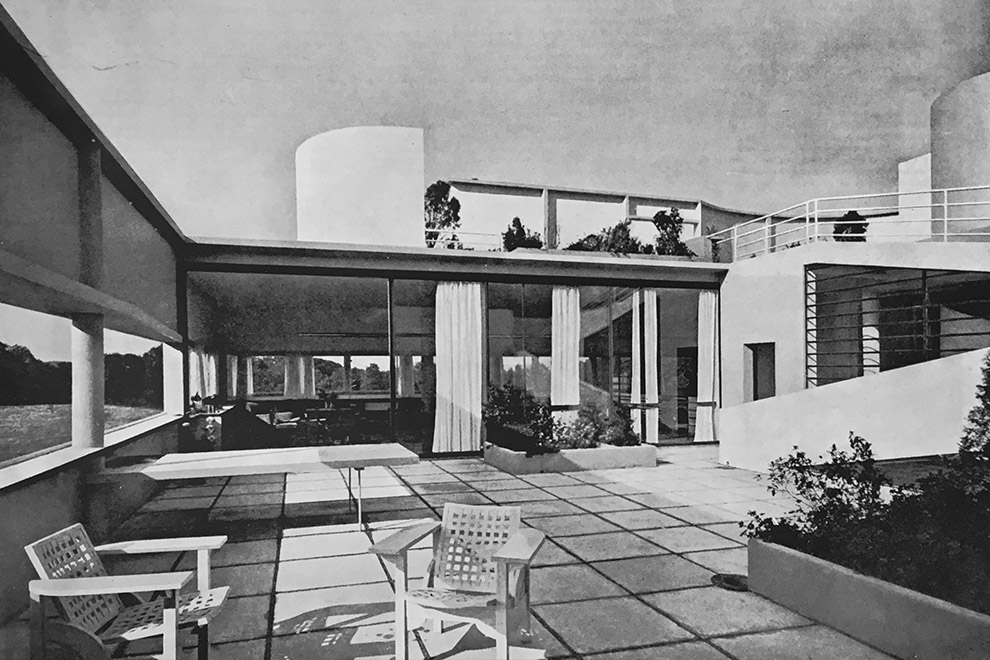

この縦動線をとりまく空間を大切にする視点は、そのまま西欧の近代建築へと受け継がれ、さらにこの考え方を建築全体へと拡張したのがル・コルビュジエでした。1931年に完成したサヴォア邸は、エントランスから屋上まで、階段とスロープを介して空間が流れるように展開します。訪れたのは10年以上前ですが、これほど心地よい縦方向の移動があるのだろうかと、非常に感銘を受けたことをはっきりと覚えています。

サヴォア邸外観と階段・スロープ ル・コルビュジエ 1931年

左から地上階、2階、屋上階(作品集より)

2階テラスでの眺め(作品集より)

日本では江戸時代に入ると、武士に替わり町人が力を持つようになります。その中で、町家と呼ばれる、店舗と住居が併設された建築が多く建てられました。これら町家の中には2階建て(時には3階建て)のものも含まれましたが、2階には主に付属的な部屋が置かれ、通常の商いや生活は1階で完結するような間取りとなっていました。

「箱階段」と呼ばれる、階段と収納を合わせた家具が使われだすのもこの時代ですが、やはり手段としての階段であることに変わりはありませんでした。階段は建築の一部というよりも、作り付けの家具のような「もの」としての意識の方が強かったのかもしれません。

江戸時代初期の日本橋界隈の町家の様子(江戸図屏風・国立歴史民俗博物館より)

隣家との間の屋根や壁が張り出した部分が「うだつが上がらない」の「うだつ(卯建)」です

左)駿河町越後屋呉服店大浮世絵(江戸東京博物館) 右)金沢ひがし茶屋休憩館の箱階段

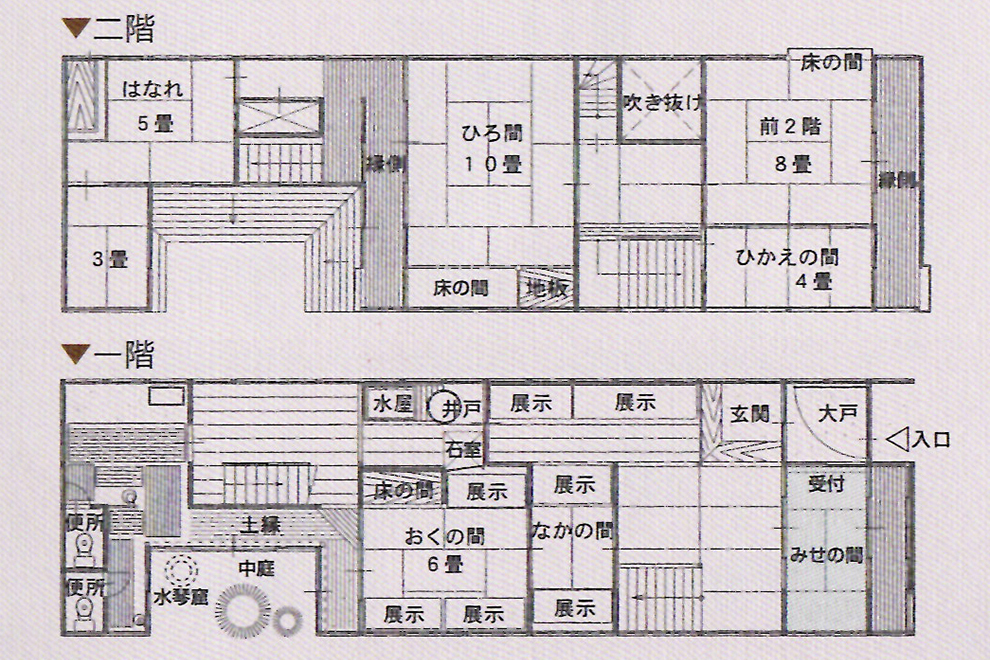

金沢のひがし茶屋街に見られるような茶屋建築は、江戸時代という比較的安定した時代に栄えた町人文化から生まれた新しい種類の建築でした。茶屋は客を招きもてなす空間です。遊芸のためのしつらえに加え、客同士が顔を合わせずとも出入りできるような主動線と裏動線の計画、表通りや中庭との各部屋の関係づくりなど、随所に間取りの工夫が凝らされました。

下の図は旧・中や(1820年、現お茶屋美術館)の間取りです。玄関から2階へ上がる階段の幅の広さを見るだけで、この空間が客を遊芸の世界へと誘う象徴的な演出となっていたことがよく伝わってきます。また、2ヶ所設けられた吹き抜けによって上下階の空間的繋がりが作られていることも注目すべき点です。

左)金沢ひがし茶屋街(江戸時代後期、明治時代)右)懐華楼

旧・中やの間取り(1820年、現お茶屋美術館、パンフレットより)

江戸時代は都市部において町割(まちわり)が進み、土地面積は限られたものとなりました。その中で、新しい社会の要求に誘発される形で、このように日本でも空間を巧みに立体構成した建築が実現したのだと思います。

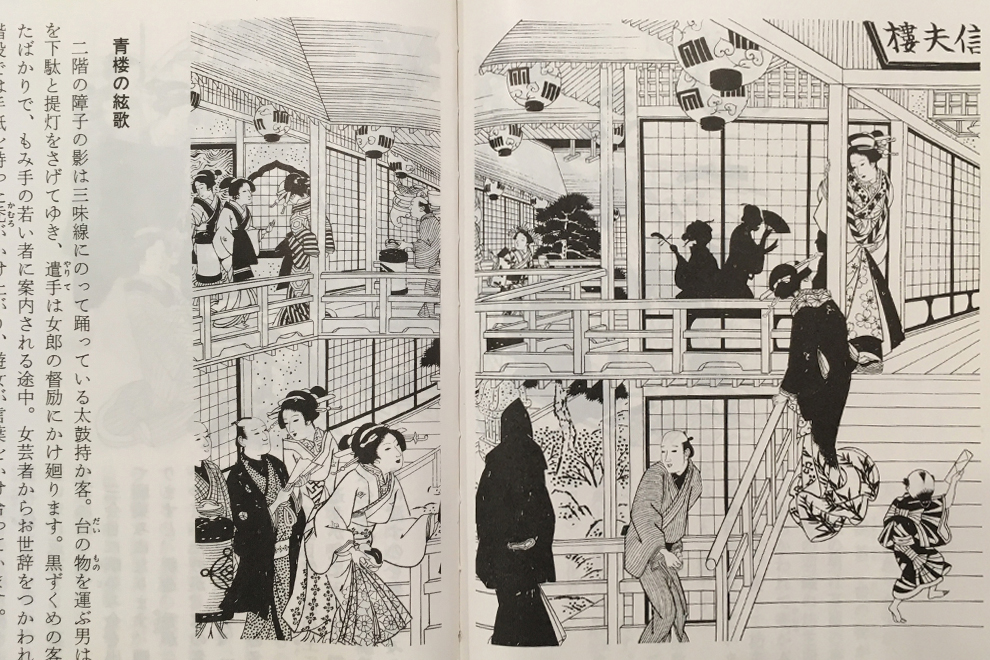

浮世絵を見ると江戸の吉原は、より大胆に賑やかな空間が作られていたようです。建築に限らず、このような悪所と言われた場所から、歌舞伎を含めた新しい文化・芸能が生まれたのが江戸時代でした。

造栄桜叢紙 歌川芳虎(江戸吉原図聚より)

明治維新以降、日本が目指すのは西欧の列強国となり、建築も同様に西欧古典建築を模範とします。そんな中、日本中の大工棟梁たちが和風と洋風を織り交ぜながら、たくさんのユニークな建築を建てました。

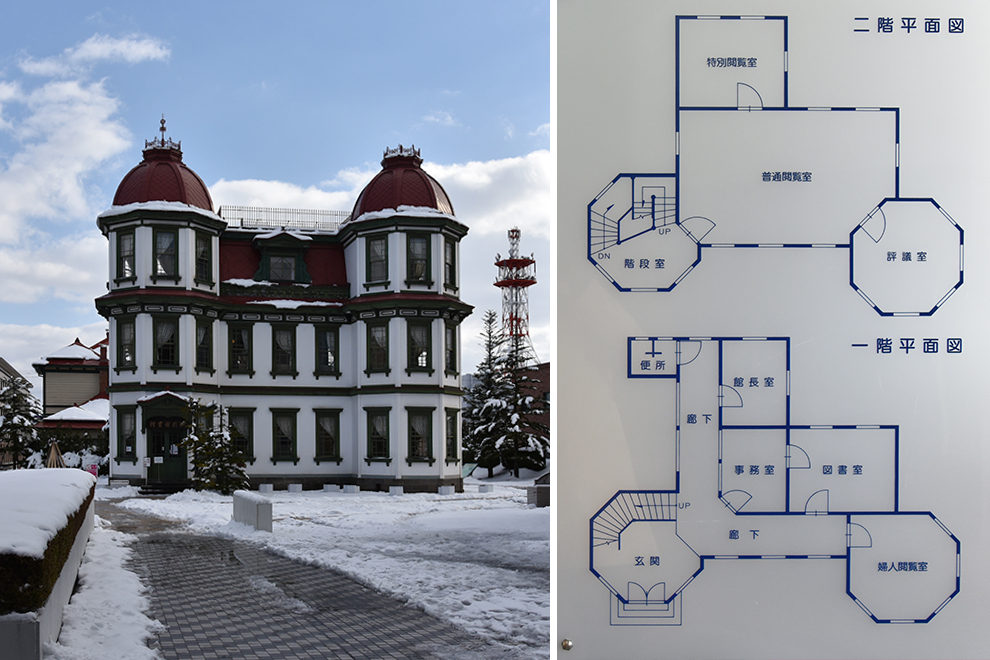

1906年に完成した旧弘前市図書館は明治の大工棟梁、堀江佐吉の設計施工です。現在は市立郷土文学館の施設として一般公開されています。その説明板には「ルネサンス様式を基調とし随所に和風様式を取り入れてある」とありました。

実際、間取りを見るとほぼ和風の構成であることがわかります。本場イタリアルネサンスの建築は、対称性やプロポーションに重きを置きましたが、旧図書館では非対称の全体配置に加え、左塔に対し右塔を少し前に出すことで、立面もあえてその対称性を崩しています。これは非対称にこそ調和を見た日本人の美学の直接的な表現だったように思います。一方で、立体的な空間構成は影を潜め、左塔の玄関脇にやや窮屈に配置された螺旋階段から、当時の西欧デザインとの格闘が伝わってきます。

旧弘前市立図書館(1906)

アンドレア・パラディオの有名なLa Rotonda(1591年)は完全な対称形で全体が構成されています

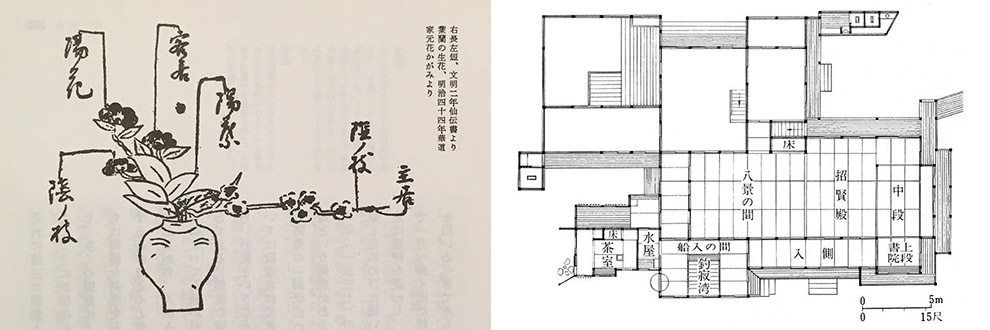

左)生花の右長左短 仙伝書(室町時代、日本デザイン論より)右)西本願寺飛雲閣の間取り

旧弘前市立図書館の螺旋階段

鉄筋コンクリート造などの新しい建設技術の普及に伴って、日本の建築家たちが空間を自在に立体構成できるようになるのは戦後になってからでした。1968年に完成した東京国立博物館の東洋館は谷口吉郎の設計です。5層吹き抜けの展示空間は各階が立体交差する圧巻の構成となっています。

そして、この吹き抜け空間を中心に建築の間取りを構成する設計手法は、ニューヨーク近代美術館新館などの設計で有名な、息子の吉生氏の建築にも見事に受け継がれているように思います。丸亀市猪熊弦一郎現代美術館では、天井高さが抑えられ圧縮されたエントランスホールを抜けると、一気に開放的で明るい吹き抜け空間が広がります。

東京国立博物館東洋館と丸亀市猪熊弦一郎現代美術館では、互いの空間の質感は全く異なりますが、根底に流れる品の良さはやはり親子だと思わずにはいられません。

左)東京国立博物館 東洋館 谷口吉郎(1968) 右)丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 谷口吉生(1991)

晩年の前川國男の作品は、日本の建築が古くから育んできた「間(ま)をはかる」という感覚を、近代の建築表現を用いながら見事に3次元空間に展開したものでした。埼玉県立歴史と民俗の博物館は1971年の竣工ですが、竣工後50年近くが経過した今も、その空間の魅力が色褪せることはありません。

埼玉県立歴史と民俗の博物館 前川國男(1971年)

さて、前置きが長くなりましたが、日本ではこのような階段まわりの空間の発展・展開がありました。

それでは一般住宅における階段の立ち位置やその考え方はどう変化したのでしょうか。

実は、江戸以前の時代から大きく変わらないまま現在に至っている、というのが現実のように思います。もちろん300年前に比べれば、上り下りのしやすさも安全性も格段に向上しています。それでも依然として、階段が機能動線以上のものとして認識されることは非常に少ないのではないでしょうか。後述しますが、それは回り階段のような危険な階段が、大きな疑問もなく住宅階段のスタンダードとして定着していることからも言えると思います。

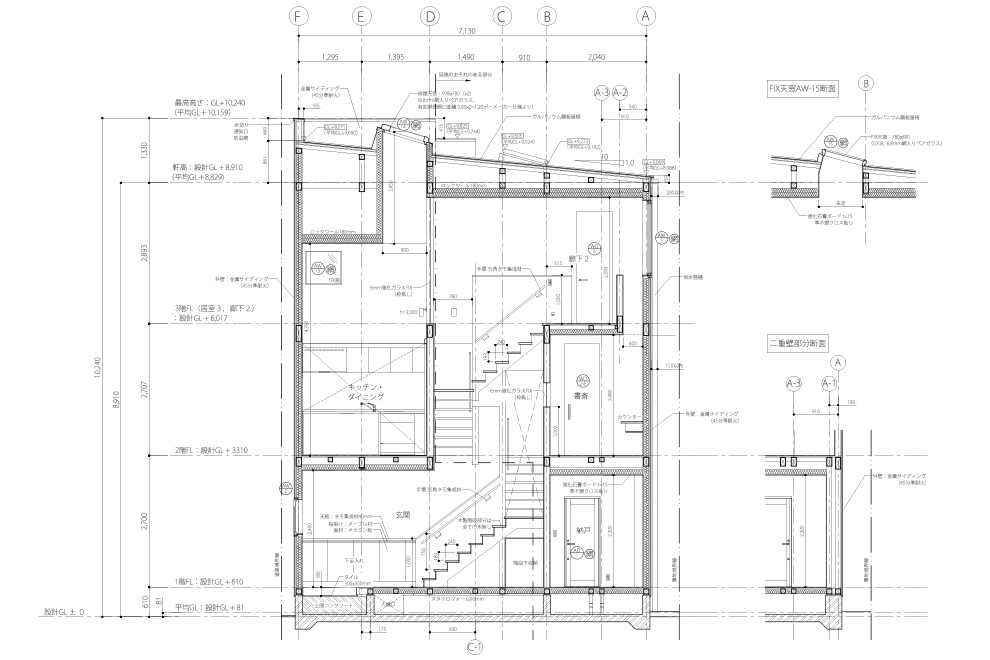

MS邸の階段をご紹介します。 2015年竣工の木造3階建ての2世帯住宅です。横浜の商業地区に立つこの住宅は、南側と西側からの採光は全く望めない敷地状況でした。そこで、階段室を建物の中心に据え、その上に大きな天窓を配置することで、この階段室を介して各居室に自然光を取り込みながら、それぞれの空間の関係性を構築しました。

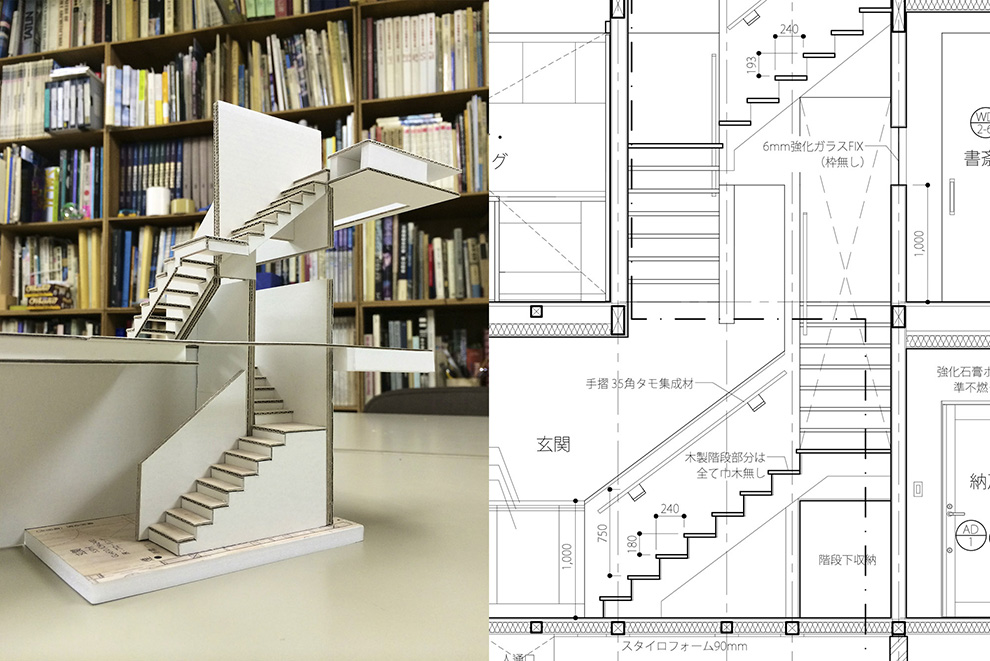

設計初期から階段室を中心に空間のアイディアを膨らませました

階段室を介した空間の関係性を検討するための模型です

3階のカウンターデスクから見下ろした眺めです

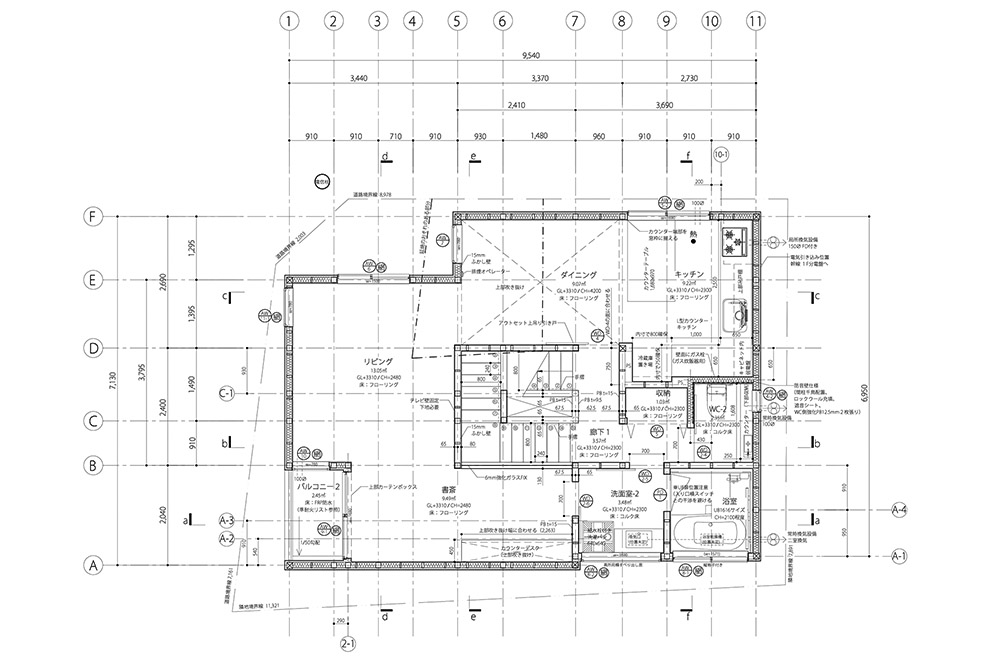

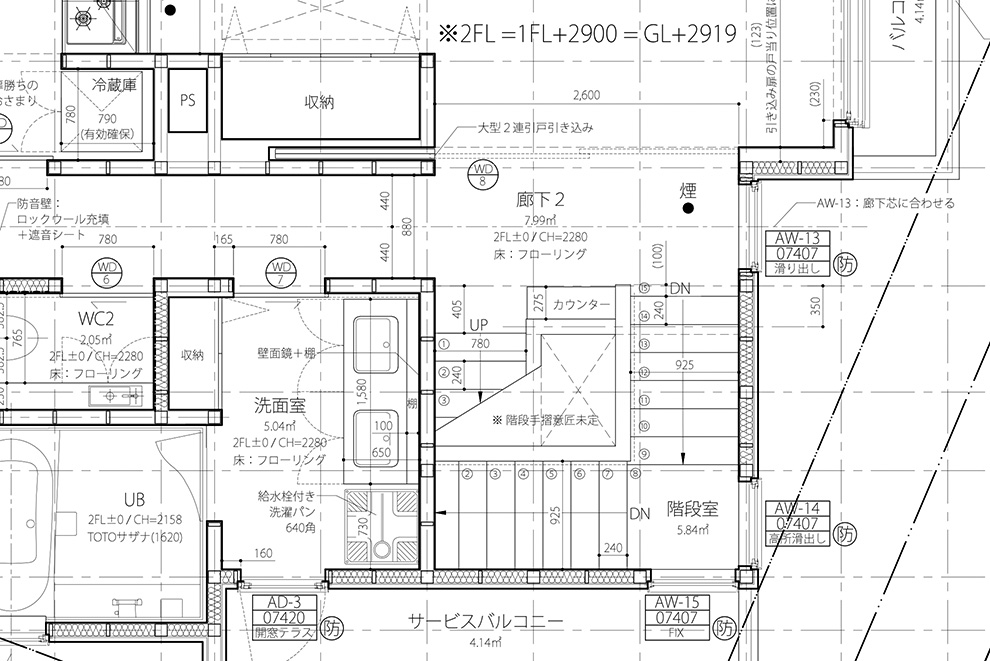

2階平面図

断面図

幅1.8m 高さ2.6mの大きな強化ガラスが階段室とダイニングとの間にはめ込まれています

階段室を通した空間の広がりを意識しました

次に「機能」という視点から、どう階段設計にアプローチしているかについて書きたいと思います。ポイントは大きく2つです。

まずは「上り下りのしやすさ」です。

つまり、蹴上(けあげ:階段一段の高さ)や踏面(ふみづら:足を乗せる面の奥行きや幅)、蹴込(けこみ:段のかぶせ)の寸法に配慮するということです。この寸法をどうするかによって階段の上り下りのしやすさは驚くほど変化します。これは階高(その階と上の階の高さの差)や、天井高さ、梁の太さなどの建築構造とも密接に関わってくる内容で、建築の全体像を見渡しながら設計する能力が求められます。日々の生活の負担を考えると本当に大切な項目であるため入念に計画を行います。

先程のMS邸では、ご両親の生活空間が1階と2階になるため、1-2階間の階段は通常よりも緩やかな勾配とし、途中に踊り場を設けました。

くの字型の階段(矩折れ階段)が2つ組み合わさったデザインです

次のポイントは「安全であること」です。

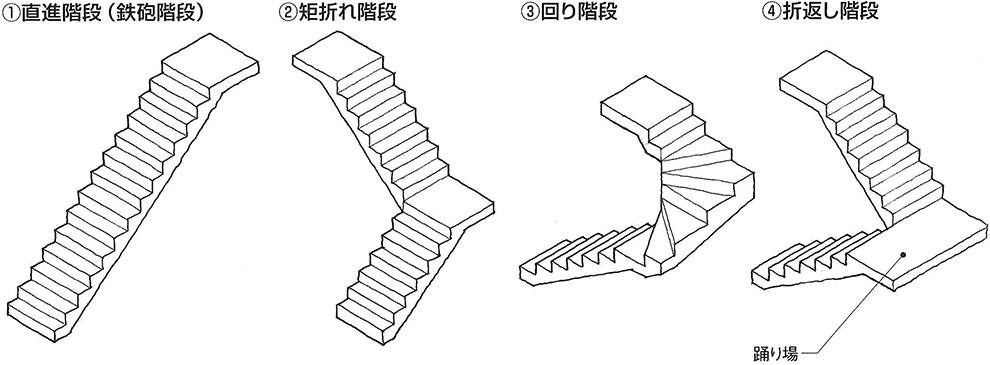

当然ですが、これが何よりも大切です。滑りやすい仕上げを避けるなどは当然として、具体的には回り階段を作らないということです。もう少し正確に表現すると、三角形の踏面を持った階段を作らないということになります。その理由はただひとつ「危ない」からです。(残念ながらリフォームではどうしても避けられないこともあります)

三角形の踏面は、当然内側に寄るにつれて足を乗せることのできる面積が狭くなります。そのため、急いで上り下りをする時、お酒に酔っている時、夜間の暗い時、寝起き時、大きな物を持って足元が見えない時など、通常とは少し違ったシチュエーションにおいて段を踏み外す可能性が大いにあります。ヒヤッとする経験をされたことのある方も多いのではないでしょうか。

一般的な階段の種類(世界で一番くわしい木造詳細図より)

階段での事故は最悪骨折などの大怪我へと直結します。お年寄りが骨折をきっかけに寝たきりになってしまったという話をよく聞きますが、設計士としてはこの現実に責任を持つ必要があるはずです。実際に僕の祖父は、転倒して手首を骨折してしまったことが原因で、結果的に足腰が弱り、その後亡くなるまで寝たきりの生活を送りました。

階段の安全性には手すりのデザインも大きく関係します。これについては、昨年「アップルマウスの充電と階段の手すり」と題した短い文章を書きました。今回の内容とオーバーラップしている部分もあるので、是非読んでみてください。

RH邸の階段です。MS邸同様に途中に踊り場を設けています。ここでは厚い踏み板に対し繊細なデザインの手すりを組み合わせることで、この住宅の一番の見せ場である屋上テラスへと通じる縦方向の体の移動のリズムを表現しました。

3階踊り場から見下ろした眺めです

2階 階段周りの平面図

手すりは木と鉄を組み合わせて作りました

見せ場の屋上テラスです

建築設計は常に制約との闘いです。特に予算はデザインに大きく影響します。減額検討の中で、仕上げ材の変更などが避けられないことも多くあります。一方で、「階段の計画」と「予算」とは全く関係がありません。機能に限って言えば、建築士の力量と努力ひとつで階段の良し悪しは決まります。

「限られた延床面積の中で、階段に割り当てる面積をできる限り小さくしたい」

この考え方のもとに設計された階段は、当然角度が急で踏面も狭く、上り下りが大変な階段となります。それはつまり「危ない階段」です。確かに、図面上に「リビング:17.85㎡」とあるのと「リビング:18.25㎡」とあるのでは、印象が大きく変化することも理解できます。特に建売住宅の場合は、数値としての居室の広さがとても重要であることもわかります。

ただ、この価値観が続く限り、いつまでたっても階段は悪者であるだけでなく、実際に悪者となりうる階段が設計され続けてしまうのではないでしょうか。これから日本は超高齢化社会を迎えます。安全な階段の重要性は高まるばかりです。

そこで、階段まわりの空間構成に重点を置き、ひとつの大きな見せ場として設計するという発想は、安全性を高めながら、さらに既存の価値観を転ずる有効な考え方ではないかと思います。

話を戻しますが、そのためにはやはり「空間を捉える力」が不可欠だと考えます。

MS邸の階段室を見上げた眺めです

参考図書

世界で一番くわしい木造詳細図/猪野忍・中山繁信/建築知識/2011

一目でわかる江戸時代/竹内誠・市川寛明/小学館/2004

模型でみる江戸・東京の世界/江戸東京博物館/1997

江戸吉原図聚/三谷一馬/中公文庫/1992

日本建築史図集 新訂第1版/日本建築学会/彰国社/1980

History of World Architecture – Neoclassical and 19th Century Architecture 2/Robin Middleton・David Watkin/ElectaRizzoli/1980

History of World Architecture – Renaissance Architecture/Peter Murray/ElectaRizzoli/1978

ここに人ありき 堀江佐吉・宮川久一郎/船水清/陸奥新報社/1974

Le Corbusier 1910-65/Birkhauser/1967

日本デザイン論/伊藤ていじ/SD選書 鹿島出版会/1966